L’articolo che leggerete di seguito è stato scritto da me, originariamente in inglese, per la rivista di salute mentale americana Stigma Fighters; un sito (che è stato anche citato dal Washington Post) che narra le storie di persone che convivono con problemi mentali, dando loro una possibilità di esprimersi e di raccontare al mondo che non esiste salute senza salute mentale.

Ho successivamente scritto in italiano il mio articolo, con alcune rielaborazioni, ed è la versione che leggerete voi di seguito. (Se ti interessa, ti consiglio questo articolo, nel quale racconto dell’importanza del dialogo e del confronto per sconfiggere lo stigma). Buona lettura.

“Nella primavera del 2015, successivamente a un ricovero psichiatrico, mi fu diagnosticato un disturbo psicotico. Per moltissimo tempo ho avuto difficoltà ad accettare questa malattia. Ne ero spaventato, me ne vergognavo, mi faceva sentire sporco. La stessa idea di parlarne a qualcuno mi imbarazzava. I miei genitori mai mi si sono avvicinati per discutere con me di quanto successo; di amici non ne avevo né tanto meno ero in grado, emotivamente parlando, di coltivare un rapporto di amicizia. Mi sembrava che la stessa parola “malattia mentale” mi rendesse automaticamente colpevole di qualcosa.

La più grande difficoltà nel riconoscere che soffrivo di questo, o di un disturbo similare e altrettanto debilitante, era il pensiero che ciò non poteva accadere a me. Si pensa sempre che il dolore colpisca gli altri, mai noi. Un po’ come la vecchiaia. Un po’ come la morte. Continuavo a dire a me stesso, negando la realtà: “Queste sono cose che succedono alle altre persone. Cose di cui si legge su Internet. Non c’è assolutamente nulla di sbagliato in me.” E in effetti quest’ultima frase è vera: stavo malissimo, ma non ero per questo una persona sbagliata, «un mostro». Ma il problema rimaneva. La diagnosi psichiatrica mi marchiava a fuoco.

Da adolescente lasciai la scuola, allontanandomi dai miei amici del tempo, e inizia a vivere in una realtà fittizia di idee (o presunte tali) nelle quali, spesso, mi sentivo la vittima di una società carnefice che voleva farmi del male. Così crebbi in età, passarono quasi quindici anni, e in quasi due decenni di vita io sono esistito, senza vivere davvero. Sono rimasto rinchiuso nella mia camera, odiando chiunque, impossibilitato e incapace di parlare a qualunque persona avessi attorno, provando tachicardia al minimo accenno emotivo, dolori fisici e mentali e pensieri nevrotici. Non riuscivo, neanche sforzandomi, ad avere lucidità d’analisi. Pur di fingere di stare “bene” mi raccontavo la favoletta che tutto andasse bene così; peggio: che era una mia scelta. Che lo volevo io. Mentivo spudoratamente a me stesso. Ed è così che ho perso quindici anni della mia esistenza.

Quando fui rinchiuso in un reparto di psichiatria pensai che la mia vita fosse finita. Tanto valeva morire. E lo desiderai così ardentemente. La sofferenza era estrema. Non mi sentivo più vivo. Avevo la sensazione che – con quell’atto giuridico sul mio corpo – la mia vita non avesse più significato. Ogni giorno, anche una volta fuori, divenne una lotta per la sopravvivenza. Mi sentivo incompreso: dalla mia famiglia in primo luogo, che non mi parlava, non mi rassicurava, non mi consigliava, ma anzi mi faceva capire, senza troppi giri di parole, di «ripigliarmi». Padre, madre, sorella: uno più distante dell’altro. Non un abbraccio, non una parola di conforto. Io ero malato; loro erano incapaci di interagire con la mia malattia. E ovviamente mi sentivo incompreso dai medici che mi sembravano dei veri e propri criminali.

Arrivare ad accettare la debolezza, e alcune volte l’insostenibilità della mia mente, richiese anni di analisi interiore, nonché psicologica, di dubbi giornalieri, di paure, di pianti, di volontà di scappare, di non farmi più vedere – e oltre, fino ai più torbidi pensieri di una mente umana. Ma lentamente, molto lentamente, iniziai a uscirne. Attenzione: non a stare bene, che è ancora adesso un doloroso work in progress – alcune volte va molto bene; altre va molto male. Ma ad uscirne. A comprendere che anch’io potevo in qualche modo esistere e sentirmi un essere umano, e non un ameba. E ci sono riuscito nel momento in cui – passatemi il termine: soffrendo come un cane – ho capito che solo mettendomi nelle mani dei medici avrei potuto farcela. Medici che metto in discussione, che alcune volte mi deludono, che non sempre sanno aiutarmi nel modo migliore (o io non sono ancora capace di ascoltarli nel modo migliore), ai quali non rinuncio, talvolta, nel dire loro che «non avete capito assolutamente niente», ma la cui presenza, in fin dei conti, è reale, positiva e soprattutto emotivamente tranquillizzante.

Ciò che mi mancò nel periodo immediatamente successivo al mio ricovero ospedaliero fu la capacità di guardare la mia vita in prospettiva. Osservare non solo il mio dolore, ma i miei problemi. Capii con il tempo che, per stare davvero bene, debbo comprendere la mia sofferenza, discuterne liberamente, senza il timore di cadere in giudizio alcuno. Nascondere la sofferenza amplifica a dismisura quella sofferenza. Soltanto anni dopo compresi che la mia malattia mentale poteva perfino essere la mia forza. Se un tempo essa mi aveva abbattuto, sottomesso, ora era “semplicemente” una parte costruttiva di me. Ho compreso che, per poter sopravvivere ad essa e convivere con essa, devo parlarne, scriverne, non averne paura alcuna, anche se talvolta rimane spaventoso sapere di avere dei demoni nella propria mente che indeboliscono la propria serenità.

Ma sono infine arrivato alla conclusione che io – noi, che conviviamo con un disturbo mentale – non siamo, in nessun modo, la nostra malattia. Questo me l’ha insegnato la mia psichiatra attuale. E’ una nostra scelta decidere come affrontarla perché, se non possiamo più cambiare il nostro passato, possiamo muoverci affinché il nostro futuro sia migliore.

E’ questo ciò che mi ha insegnato la mia malattia mentale: avere il coraggio di vivere la propria vita al suo massimo potenziale – nonostante tutto. Imparare a concedere tempo a sé stessi per riprendersi da un periodo difficile, turbolento. Non forzare nulla. Non avere fretta. Prendersi cura di sé. E’ normale essere spaventati da qualcosa che non possiamo vedere, e che nemmeno comprendiamo appieno. Ma abbiamo il dovere di non permettergli di condizionare completamente la nostra vita.

E una volta che ho compreso questo, “improvvisamente”, ho incominciato a stare un po’ meglio. Ogni giorno una goccia in più.”

Nota dell’autore: ho anche scritto un memoir in cui narro più approfonditamente, dall’infanzia ad oggi, dei miei problemi psicologici come ansia, depressione e psicosi, nonché delle violenze subite nella mia famiglia, che è attualmente in fase di valutazione da parte degli editori.

Vi consiglio anche la lettura di questa poesia in prosa, oppure questo articolo nel quale racconto del mio percorso di psicoterapia. Se volete visionare l’articolo in lingua inglese, e in una versione precedente, potete trovarlo qui.

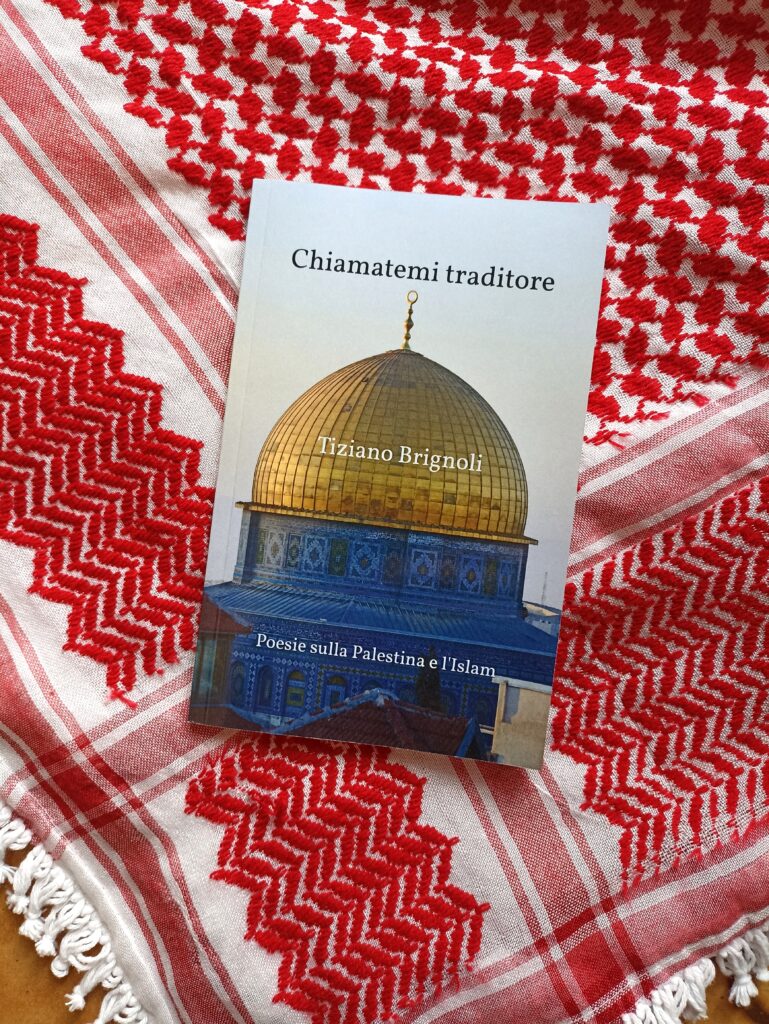

A questo link puoi trovare il mio nuovo libro di poesie sulla Palestina e l’Islam. A questa pagina puoi visionare tutti i miei libri.

3 thoughts on “La mia storia in breve: “Nella primavera del 2015…””